Por: Juan Carlos Aguas Ortiz, Ph. D.

(Ciencia, Historia y Sociedad)

Introducción

El estudio de la salud pública en América Latina durante el período de entreguerras constituye un campo fundamental para comprender las interrelaciones entre la ciencia médica, la política y la economía global. En este contexto, Ecuador se presenta como un caso paradigmático en donde la intervención de organismos internacionales, particularmente la División Internacional de Salud de la Fundación Rockefeller y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desempeñó un papel decisivo en la conformación de políticas sanitarias regionales.

Este fenómeno reviste importancia científica y social, dado que ilustra cómo la salud pública trascendió su dimensión estrictamente médica para constituirse en un vector estratégico de la política exterior estadounidense y un mecanismo de inserción económica en la modernidad capitalista. La articulación entre la salud y la política geopolítica revela una brecha crítica en la historiografía latinoamericana que requiere análisis detallados.

El presente ensayo plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera la intervención sanitaria liderada por la Fundación Rockefeller y la OPS en Ecuador durante la década de 1930 contribuyó a la consolidación de un modelo de desarrollo económico dependiente bajo el influjo geopolítico estadounidense? La hipótesis central sostiene que la salud pública fue instrumentalizada como herramienta política y económica, facilitando la integración de Ecuador en el sistema capitalista global emergente mediante la imposición de modelos sanitarios regionalizados alineados con intereses hegemónicos.

Desarrollo

La campaña contra la fiebre amarilla, impulsada por la División Internacional de Salud de la Fundación Rockefeller desde 1908, constituye un hito inicial en la intervención sanitaria extranjera en Ecuador. La implementación de protocolos de saneamiento, vigilancia epidemiológica y control vectorial, en un contexto de creciente globalización, estableció los cimientos de un sistema de salud pública moderno. La presencia de científicos y técnicos especializados, junto con la creación de laboratorios dedicados a la gestión y análisis epidemiológico, evidencian un avance significativo en la infraestructura científica nacional durante la primera mitad del siglo XX. Este proceso no solo respondió a una emergencia sanitaria, sino que se insertó en una estrategia política más amplia para facilitar el comercio y proteger intereses económicos internacionales.

En una dimensión complementaria, la Organización Panamericana de la Salud consolidó su rol como ente coordinador de políticas sanitarias regionales durante el período de entreguerras, alineando los esfuerzos nacionales con la agenda estadounidense de control y dominio hemisférico. La intervención en el saneamiento del puerto de Guayaquil durante la década de 1930 ejemplifica la materialización de estas políticas, donde la modernización sanitaria se tradujo en la mejora de un nodo estratégico para el comercio internacional. Así, la salud pública funcionó como un mecanismo para garantizar la estabilidad económica y política, reforzando la dependencia estructural de Ecuador en un sistema global dominado por Estados Unidos.

Si bien se podría argumentar que estas intervenciones sanitarias representaron avances imprescindibles para la protección de la población y el desarrollo nacional, resulta indispensable analizar críticamente su carácter instrumental. La dependencia tecnológica, científica y financiera evidenciada en estos programas refuerza la subordinación del país a intereses externos, limitando la autonomía para desarrollar estrategias de salud pública soberanas. Este hecho plantea una reflexión acerca de la sostenibilidad y justicia social de un modelo basado en la externalización de capacidades científicas y sanitarias, lo cual perpetúa la vulnerabilidad estructural y condiciona la soberanía nacional.

Conclusión

La década de 1930 fue un periodo crítico para Ecuador y América Latina, caracterizado por las secuelas de la Gran Depresión, que impactó profundamente en la economía regional y mundial. En este contexto, Estados Unidos emergió como la potencia hegemónica que, a través de la Fundación Rockefeller y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsó políticas sanitarias alineadas con sus intereses geopolíticos y económicos. La presencia de laboratorios especializados y de infraestructura científica avanzada permitió el control efectivo de enfermedades como la fiebre amarilla, pero también evidenció la limitada autonomía sanitaria nacional frente a un modelo de dependencia.

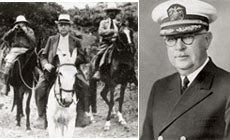

En particular, la figura del representante viajero de la OPS, como el Dr. John D. Long, fue fundamental. Estos representantes operaron como agentes itinerantes de la salud pública regional, encargados de implementar campañas de saneamiento, promover la investigación epidemiológica y coordinar acciones entre países, siempre bajo la orientación estratégica de Estados Unidos. El Dr. Long, por ejemplo, desempeñó un rol clave en Ecuador, facilitando la transferencia de conocimiento técnico y la aplicación de protocolos sanitarios modernos, que a la vez consolidaban la influencia estadounidense en la región. El Dr. John D. Long, el primer “representante viajero” de la OPS, trabajó para la Organización durante 25 años, promoviendo campañas de saneamiento contra enfermedades epidémicas, incluida la peste bubónica. Fue coautor del Código Sanitario Panamericano y de los códigos de salud de Chile, Ecuador y Panamá. Long recibió numerosos reconocimientos por parte de los países de la Región.

Este entramado entre salud pública y política exterior estadounidense permitió que Ecuador se inserte en un modelo capitalista dependiente, donde la modernización sanitaria fue simultáneamente un avance científico y un instrumento de poder geopolítico. De este modo, la salud pública dejó de ser solo una cuestión médica para convertirse en un campo de disputa política y económica que configuró las relaciones internacionales y el desarrollo interno del país.

Por tanto, resulta imprescindible valorar la importancia histórica y contemporánea de fortalecer la investigación científica autónoma y las capacidades nacionales en salud pública, para superar esta dependencia estructural y construir modelos de desarrollo más justos, sostenibles y soberanos en Ecuador y América Latina.

Bibliografía

- Pan American Health Organization (PAHO). A Century of Public Health in the Americas: A PAHO Family Album. Washington, D.C.: PAHO, 2002. Disponible en: https://www.paho.org/en/who-we-are/history-paho/century-public-health-americas-paho-family-album

- Organización Panamericana de la Salud. Historia de la OPS en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: OPS, 2010. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/20827/OPS_ESP.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Ministerio de Salud del Perú. Historia de la salud pública en América Latina: El rol de la OPS y la Fundación Rockefeller. Lima: Ministerio de Salud, 2015. Disponible en: https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4349.pdf

- McNeill, John R. Plagues and Peoples. Nueva York: Anchor Books, 1976.

- Worboys, Michael. The Foundations of International Health: The Rockefeller Foundation and the International Health Division, 1913–1951. Wellcome Institute, 1988.

- Navarro, Vicente. Neoliberalismo, salud pública y equidad. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2007.